Démondialiser et coopérer

Blog d'Aurélien BERNIER

Sarkozy, fossoyeur de l'identité nationale

Article paru dans le Sarkophage numéro 15.

Faut-il que la gauche soit au fond du gouffre idéologique pour qu'elle fuie à ce point le débat sur l'identité nationale ! Même si l'initiative du gouvernement est avant tout une grossière manoeuvre médiatique pour détourner l'attention de la crise, elle constitue une excellente opportunité de clarifier des notions clés et de faire véritablement de la politique.

Depuis des années, le Parti socialiste mène campagne en expliquant que l'Etat ne peut pas grand chose. Impossible, d'après lui, de refuser les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui imposent le productivisme, le libre-échange et la concurrence entre les peuples. Impossible d'aller contre l'Union européenne, qui pratique au quotidien un libéralisme débridé. Impossible de remettre en cause les fondements du capitalisme que sont la logique d'accumulation et la privatisation des moyens de production, de transport et de communication.

Dans le même temps, Nicolas Sarkozy mène campagne en donnant l'impression que l'Etat peut. Brider les libertés individuelles, affréter des charters, développer des politiques répressives... Autant de (très) mauvaises réponses à une inquiétude légitime de la population : une régression sans précédent de l'Etat, de l'idée même de nation et un transfert accru des pouvoirs aux grandes puissances économiques masqué sous le terme avenant de « mondialisation ». Des réponses qui expliquent au moins en partie sa victoire de 2007.

Pourtant, difficile de concevoir une politique économique et une diplomatie plus anti-nationale que celles de l'actuel président et de ses amis. Ils ont privatisé ou privatisent à tour de bras des entreprises innovantes (France-Télécom, Total, GDF...) et les structures bancaires (Crédit Lyonnais, BNP, Société Générale...). Ils cassent avec application les services publics : le système de santé pour faire le bonheur d'assureurs comme AXA ou La Poste pour améliorer les profits d'UPS... Avec l'euro, ils ont renoncé à toute politique monétaire nationale pour la déléguer à la Banque centrale européenne qui n'obéit qu'aux lois du capitalisme néolibéral. Ils ont cassé l'image d'indépendance de la diplomatie française avec le désastreux discours de Dakar ou avec l'insertion de l'armée française dans l'OTAN. Ils découragent les travailleurs vis-à-vis de leurs métiers et de leurs organisations productives, public et privé confondus, par des méthodes de management brutales. Enfin, ils pratiquent la forfaiture en approuvant le Traité de Lisbonne après le non au référendum de 2005 sur le Traité constitutionnel européen, ce qui signe purement et simplement la fin de la démocratie en France.

Et après tout cela, voici donc le « grand débat sur l'identité nationale » ! Une imposture doublée d'une vision étriquée de la nation limitée aux symboles (hymne, drapeau...) qui, comme le dit très justement Laurent Dauré, ravale le citoyen au rang de supporter de football1. Il ne reste plus qu'à stigmatiser l'immigré qui s'intègre mal et à louer celui qui s'intègre bien grâce au nouveau concept de « diversité » qui vient, dans le discours sarkozyste, effacer la valeur républicaine de l'égalité. Mais aussi monumentale que soit cette escroquerie, la gauche reste aphone. Sans doute confond-elle depuis trop longtemps nation et nationalisme, souveraineté et souverainisme, Etat et étatisme. Remettons-donc certaines choses à l'endroit.

Qu'est-ce que la nation? Pendant la Révolution de 1789, les sans-culottes avaient pour mot d’ordre « Vive la Nation ! » Pourquoi ? Parce que la Grande Révolution a transformé le royaume de France en nation française. Les sujets deviennent alors un peuple de citoyens. L’apparition de la nation n'est pas celle d'un principe abstrait mais d'une pratique politique qui permet l'élaboration des règles de droit défendant l'intérêt collectif face aux intérêts individuels. Une conception à l'opposé du nationalisme puisqu'elle n’affirme aucune supériorité ethnique, aucune agressivité envers les autres peuples. La souveraineté nationale, au sens révolutionnaire, est un principe universel qui ne sépare pas la formation de la conscience nationale de l’émancipation et de la liberté. Elle a d'ailleurs stimulé les combats pour l’indépendance de nombreux pays européens dès les XVIIIe et XIXe siècles. Il faut donc balayer les pseudo-justifications de type économique qui prétendent la rendre obsolète.

Qu'est-ce que la souveraineté populaire? C'est cette transformation du sujet en citoyen et l’exercice de droits politiques comme expression de la liberté en société. En tant qu'association volontaire définissant un contrat social, la nation en est le cadre. Ce qui fait qu’un peuple est un peuple, et non simplement une ethnie, une communauté, les habitants d’un territoire ou un regroupement de consommateurs... c’est la politique. C’est bien cela que la stratégie néolibérale de la mondialisation vise à détruire.

Enfin, qu'est-ce que l'Etat? C'est l'outil que se donne le peuple pour mettre en oeuvre son projet politique. Ce n'est pas nécessairement une machine au service des grandes puissances économiques ou un instrument qui écrase l'individu. Au contraire, replacer l’Etat au centre de l’économie, c'est redonner le pouvoir aux citoyens.

Or, plus de deux siècles après la Révolution française, le marché est devenu la nouvelle religion qui surplomberait désormais les souverainetés nationales et populaires. Comme l'affirmait Margaret Thatcher, il ne permettrait pas d’autre choix. Pour combattre cette régression, la question de la nation doit redevenir prioritaire. Rien à voir avec le nationalisme ou le souverainisme, notion au demeurant mal définie, mais dont on sent qu’elle n’est pas un compliment.

Pour reprendre la distinction faite entre autres par Jaurès, Sarkozy flatte la « nation inconsciente », obscurantiste, fataliste, pessimiste, qui enferme l’individu et les groupes sociaux dans les déterminants issus du passé, ceux de la race, du sang et du sol, celle qui fonde le chauvinisme. La vraie gauche doit défendre la « nation consciente », citoyenne, républicaine, optimiste, qui invite les citoyens à forger des projets d’avenir en commun. Ce qui constitue l'identité nationale française, ce n'est pas le drapeau ou l'hymne, c'est l'héritage des luttes sociales, les valeurs républicaines, et notamment l'universalisme. C'est le programme du Conseil national de la Résistance, la sécurité sociale, les services publics, la laïcité...

La thème de la nation n'a donc rien d'un tabou. Il s'agit au contraire d'un des principaux sujets de débat pour tout mouvement qui souhaite opérer une transformation progressiste de la société. L'identité nationale consciente est nécessaire pour construire un avenir commun, celui de la sortie du capitalisme néolibéral. A quel autre niveau que la nation existe-t-il un exercice de la souveraineté populaire? Aucun. Certainement pas au niveau de l'Union européenne, qui mène ses politiques contre l'intérêt des peuples et pour les lobbies économiques. Pas non plus au niveau de l'OMC, structure anti-démocratique par excellence. Quant à imaginer un scénario où les nations devraient s’effacer devant un prétendu « gouvernement mondial », ce serait dangereux si ce n’était totalement illusoire, car potentiellement totalitaire. Par contre, un peuple comme le peuple français peut élire un véritable gouvernement de gauche, qui n'aura d'autre choix que de prendre des mesures nationales pour rompre avec l'ordre économique. Face au fanatisme de Bruxelles, par exemple, la désobéissance européenne est le seul moyen de mener une politique progressiste et de répondre aux attentes de la population, exprimées dans les urnes. Il faudra construire un droit national, forcément contraire au droit européen. Il faudra sortir de l'OMC et stopper le libre-échange, tout en adoptant des mesures fortes en matière de solidarité internationale comme l'annulation de la dette des pays pauvres, la reconnaissance de la dette écologique ou l'instauration d'un statut de réfugié écologique. Voilà ce qu'aurait pu répondre la gauche pour éviter le piège médiatique tendu par le gouvernement. Nul doute qu'elle en serait sortie largement gagnante.

1Lire le très bon texte de Laurent Dauré, « Leurre identitaire », Bastille-République-Nations, n° 46.

Augustin Fragnière, 2009, "La compensation carbone : illusion ou solution ?", PUF, 208 p.

D'après le Grand Robert de la langue française, compenser signifie équilibrer une chose négative par une chose positive, ou inversement. Or, étymologiquement, le mot « équilibrer » a la même racine que « égal ». Augustin Fragnière, enseignant-chercheur à l'institut de politiques territoriales et de l'environnement humain de l'Université de Lausanne, nous apprend dans son livre que les premières traces du terme « compenser » datent de 1277, et qu'il désigne le fait de « solder une dette ».

C'est à une forme bien particulière et bien plus moderne de compensation que s'intéresse l'auteur : la compensation carbone. Le premier chapitre de l'ouvrage pose les bases théoriques. La compensation carbone consisterait à « neutraliser » des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine perturbant le climat en développant des projets qui stockent ou évitent des gaz à effet de serre ailleurs. Ce dispositif est au cœur du protocole de Kyoto, puisque des États riches peuvent éviter de réduire leurs propres émissions en finançant des projets dans d'autres pays, principalement des pays en développement. Il s'agit du « Mécanisme de développement propre », supervisé par l'Organisation des Nations unies. Mais Augustin Fragnière se concentre sur une extension de ce système, la « compensation volontaire », où la logique est identique, mais où les bonnes actions climatiques se font sur la base du volontariat. Un particulier qui prend l'avion pourra ainsi payer une société de compensation, qui investira l'argent dans un projet contribuant à la réduction des gaz à effet de serre, par exemple la plantation d'une forêt ou la construction d'une éolienne. Ce projet délivrera des « crédits carbone », des titres d'un genre nouveau permettant d'attester des tonnes de gaz à effet de serre compensées.

Dès le second chapitre l'auteur s'interroge sur les règles de calcul des émissions et de contrôle de ces projets. Pour que la compensation soit techniquement efficace, il faudrait en effet pouvoir, en amont, calculer précisément les émissions à compenser et, en aval, les avantages réels des projets financés du point de vue du réchauffement climatique. Or, les logiciels de calcul estimant les émissions d'un vol en avion ou de trajets en voiture sont très hétérogènes et particulièrement imprécis. Mais les chiffres concernant les projets censés réduire ailleurs les émissions de gaz à effet de serre s'avèrent encore plus hasardeux, puisqu'ils sont établis ex-ante, c'est-à-dire avant que le projet ne démarre. Si certains prestataires de compensation semblent faire preuve de sérieux, il existe également des « carbon cow-boys » qui cherchent avant tout à faire du profit en jouant sur la bonne conscience des particuliers. Et 90 % des titres vendus sur le marché volontaire de la compensation, qui compte plus de 200 compagnies, le sont par des entreprises à but lucratif, certaines n'hésitant pas à faire de la spéculation sur ces crédits carbone comme sur n'importe quelle valeur boursière. Tout ceci explique pourquoi le fait de compenser une tonne de gaz à effet de serre peut coûter un dollar chez certains et 55 dollars chez d'autres prestataires. Comme le souligne Augustin Fragnière, « le serpent se mord la queue ». La compensation volontaire ne fonctionnera que si le système est « souple », car sinon, il devient trop coûteux et dissuasif. Mais cette souplesse ouvre la porte à tous les abus et oblige à développer des certifications, à l'image du « Voluntary Gold Standard » mis en place par le WWF, au milieu desquelles le particulier aura bien du mal à se retrouver.

Mais c'est dans le troisième chapitre, consacré aux aspects psychologiques et sociaux, et dans le quatrième, consacré aux enjeux éthiques, que l'auteur apporte de nouveaux éclairages par rapport aux critiques déjà largement répandues sur ce mécanisme. En s'appuyant sur des études de psychologie et de sociologie, il démontre toute la perversion du système. Les compagnies qui offrent les services de compensation prétendent qu'il est possible d'obtenir une « neutralité carbone ». Payer pour compenser permet alors de laver ses pêchés climatiques et de s'en tirer à bon compte : ce geste est non seulement bien moins douloureux que de changer de comportement mais il procède également de la délégation à autrui de la responsabilité du changement. « On paie pour réduire ses émissions comme on paie pour faire laver sa voiture » (p. 87). Nous sommes dans l'homéostasie : on compense les méfaits du système sans changer le système lui-même. Une entreprise peut très bien augmenter ses émissions tout en restant « neutre » en carbone : il lui suffira de compenser un peu plus, comme l'a fait la banque HSBC (p. 144). Si certains avancent que la compensation relève de la démarche du « pied dans la porte » – une petite action peu coûteuse favoriserait le passage à une action plus coûteuse, et la compensation serait donc une première étape vers des changements plus profonds –, Augustin Fragnière s'appuie sur les chiffres d'un sondage pour démontrer le contraire. Les contributeurs sont en très grande majorité des particuliers déjà sensibilisés à l'environnement, et qui agissent souvent au quotidien pour réduire leurs émissions. Le plus grand paradoxe de la compensation telle qu'elle est vendue par les prestataires apparaît donc clairement. Alors qu'elle devrait être une solution de dernier recours, précédée autant que faire se peut d'actions de réduction des émissions, elle serait en même temps un premier pas pour sensibiliser le citoyen et l'emmener vers des changements plus profonds. Et ce n'est pas la seule incohérence du dispositif. Quand le grand prix d'Australie de Formule 1 compense ses émissions, « la compensation permet dans ce cas de continuer à exalter la voiture, et indirectement les énergies fossiles, tout en exprimant son souci de l'environnement » (p 123).

Au final, la réalité de la compensation, c'est avant tout réduire les émissions des pays pauvres pour laisser intactes celles des pays riches. Pour des projets qui s'inscrivent dans des temps très longs, en particulier la gestion des forêts, cela transfère également aux générations futures la responsabilité de mener le projet à son terme. La compensation est donc pour l'auteur un pur produit du système de pensée occidental et de la globalisation, où la distance mise entre le responsable des émissions et le projet est immense, où la logique commerciale s'impose, et où le « ici et maintenant » est renvoyé à « ailleurs et après ». « Déléguer la résolution des problèmes est devenu pour les pays développés un réflexe conditionné, en même temps qu'une forme de déni de la réalité » (p. 130).

Pour terminer cet essai, l'auteur propose des améliorations qui ressemblent beaucoup à une refonte complète du système. Compte-tenu de la responsabilité historique des pays du Nord en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l'aide aux pays du Sud est un dû et devrait être déconnectée des rejets des pays riches. Les termes trompeurs de « compensation » et de « neutralité carbone » devraient être définitivement abandonnés. Enfin, pour faciliter les contrôles et responsabiliser l'Occident, une logique de contribution domestique (chez soi) à la réduction des gaz à effet de serre devrait être mise en place, tout en soulignant les limites liées à la rigueur des calculs et à la temporalité (les émissions réelles à compenser vont à un rythme bien plus important que celui des émissions « évitées » par les projets de compensation).

En refermant le livre, on peut se demander pourquoi la forme interrogative a été choisie pour le titre, tant la conclusion s'impose d'elle-même : la compensation telle qu'elle a été conçue ne vise qu'à prolonger un système basé sur l'hyper-consommation des pays riches en surfant sur les ambiguïtés, voire l'hypocrisie. Le travail d'Augustin Fragnière synthétise bon nombre de critiques déjà répandues et consolide l'argumentation sur les aspects psychologiques, sociaux et éthiques, en apportant des éléments originaux. On peut simplement regretter deux choses. D'une part, le chapitre consacré à l'éthique se concentre sur les relations inter-générationnelles et les rapports Nord-Sud. Il ne traite pas des inégalités sociales au sein des pays riches, qui font de la compensation une option réservée aux couches sociales les plus favorisées. Même sensibilisé à l'écologie, un smicard aura du mal à laver ses pêchés climatiques en payant en fonction de ses émissions. Ce système renforce la fracture déjà bien connue entre ceux qui ont les moyens de payer des billets de train hors de prix, d'acheter des voitures hybrides ou d'investir dans les énergies renouvelables, et ceux qui en sont exclus.

D'autre part, en désignant comme responsables la « globalisation » et le « mode de pensée occidental », l'auteur s'arrête à mi-chemin. En effet, cette globalisation n'est en rien un phénomène naturel, pas plus que l'extension du système individualiste et consumériste occidental. Nous sommes face à une construction politique qu'il aurait fallu nommer : le capitalisme néolibéral, qui utilise la crise environnementale, comme toutes les autres opportunités, pour étendre son influence. Pour reprendre les termes de l'auteur, « déléguer la résolution des problèmes » n'est pas un « réflexe conditionné » des pays développés, ni « une forme de déni de la réalité », c'est bel et bien un choix politique qui vise à préserver le libre-échange, la concurrence internationale et la domination du Sud par le Nord. L'échec lamentable de Copenhague le démontre encore une fois : la crise environnementale, quelle que soit sa gravité, ne pèse pas lourd devant les profits à court terme. La « compensation carbone » n'est donc ni une illusion ni une solution. Il s'agit d'une imposture politique.

Article paru dans "Développement durable et territoires"

http://developpementdurable.revues.org

Commentaires

1. JeandeBegles le 18-04-2010 à 18:03:50 (site)

Completement d'accord sur toutes ces critiques de la compensation. Il y a par contre une affirmation qui je pense est fausse, à savoir que le smicard ne pourrait pas compenser ses émissions de CO2 (et autres ges).

Il n'y a pas une fatalité à emettre du CO2 et seuls les riches purraient assumer le cot écologique correspondant.

Notre proposition de contribution climat universelle (voir sur le site de taca) montre bien avec les chiffres de l'Agence Internationale de l'Energie que plus on est riche plus on pollue.

Donc en appliquant à chacun le meme prix de la pollution (par ex 32€ la tonne de CO2 soit 8 centimes par litre de carburant) et en redistribuant tout l'argent collecté entre chaque etre humain, on mesure l'impact du principe de justice élémentaire, chacun sur Terre aurait les memes droits et les memes devoirs vis à vis du climat et des émissions de ges.

Avec les chiffres de l'AIE en 2006, chaque etre humain recevrait dans l'année 140€ (et chacun dépenserait en moyenne 140€). Mais cette moyenne est extrement variable par habitant moyen des différents pays, jugez vous meme:

etat unien; 650€ (reçoit 140€)

européen de l'ouest: 300€ (reçoit 140€)

Chinois; 100€ (reçoit 140€)

Indien: 40€ (reçoit 140€)

Senegalais: 12€ (reçoit 140€)

Ca montre bien qu'en mettant un prix sur le carbone ce sont les riches qui vont payer et en redistribuant ces recettes, on permet aux pauvres de faire face à ce cout supplémentaire et tout ça avec un signal prix clair qui va orienter notre économie et nos choix vers les produits et services à faible contenu carbone.

Cette proposition vise à corriger le laisser aller actuel où toute cette pollution est gratuite et menace l'avenir de l'humanité.

Cette proposition ne résout pas tout, mais elle donne une base exigeante et juste d'un accord mondial.

Il faut sortir de l'Organisation mondiale du commerce

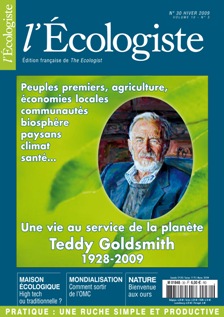

Article paru dans L'écologiste, hiver 2009.

La phase « néolibérale » du capitalisme qui s'est construite dans la seconde moitié du vingtième siècle se caractérise par deux grandes tendances : d'une part la réorganisation de la production, de la distribution et de la consommation à l'échelle planétaire et, d'autre part, l'expansion incroyable de la finance internationale. L'Organisation mondiale du commerce (OMC), et avant elle l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ont joué un rôle déterminant dans la création de ce grand marché dérégulé, en faisant d'un concept, le libre-échange, une valeur suprême qui s'impose aux États.

On peut faire crédit aux ultralibéraux qui forgèrent ces politiques d'avoir su anticiper le cours de l'histoire. Le GATT créait par exemple son groupe de travail « commerce et environnement » dès 1971, soit un an avant la toute première conférence internationale sur les écosystèmes à Stockholm. Le but? Empêcher, déjà, que des mesures de protection de l'environnement ne viennent entraver le commerce. Depuis, grâce à d'importants mouvements de contestation, les objectifs poursuivis par l'OMC sont apparus plus clairement aux citoyens. Mais sa ferveur libre-échangiste n'a pas faibli pour autant. En 2008, alors que la crise alimentaire mondiale ravageait des pays entiers, ses dirigeants appelaient encore à une libéralisation accrue des échanges agricoles et à la finalisation de son cycle de négociations de Dohai. Et conspuaient de façon préventive toute tentation de protectionnisme. C'est encore la libre concurrence défendue bec et ongles par l'OMC qui s'impose dans les débats sur le climat avec les résultats que l'on connaît : capitalisme vert, marchés de droits à polluer... et augmentation des gaz à effet de serre.

Dans ces conditions, espérer une réforme de l'intérieur qui mettrait le commerce au service des hommes est aussi illusoire que de croire à une moralisation spontanée du capitalisme. Tous les événements récents montrent que l'OMC n'est plus réformable. Les États qui souhaiteront mener des politiques alternatives devront la quitter. Cette rupture sera difficile, et nous ne devons pas le nier. Mais il existe déjà des fondements politiques et des solutions techniques pour une alternative crédible. Élaborée en 1948 par 53 États, la « Charte de la Havane » visait à établir des relations commerciales harmonieuses, basées sur la coopération et non sur la concurrence. Elle fut enterrée par les États-Unis, qui défendirent leurs intérêts en faisant l'apologie du libre-échange, mais pourrait très bien être remise au goût du jourii.

Concrètement, réformer le commerce international pour permettre l'autonomie des peuples et des échanges équilibrés entre États passe par deux catégories de mesures tout à fait indissociables. D'une part, des mesures de protection des économies nationales : quotas, interdictions de certaines importations, taxes sur les échanges commerciaux en fonction de critères sociaux et environnementaux. Elles ont pour but de relocaliser l'économie, de la placer sous contrôle démocratique pour la contraindre à respecter des règles définies collectivement. Mais puisqu'il n'est pas question de pénaliser les habitants des pays exportateurs les plus pauvres, il faut bâtir en parallèle un ambitieux programme de solidarité internationale. Les États riches qui instaureraient ces nouveaux outils devraient annuler la dette des pays du Sud, rembourser la dette écologique qu'à contracté le Nord vis à vis du reste de la planète, et créer un statut de réfugié pour accueillir les migrants climatiques. C'est bien cette logique internationaliste qui doit guider la restructuration du commerce mondial, dans le respect des valeurs de la Charte de la Havane.

Il s'agirait donc d'un double mouvement : sortir de l'OMC et ouvrir dans le même temps une convention pour ces nouveaux accords commerciaux et de coopération. Il suffirait de quelques États courageux pour y parvenir, le nombre et la puissance de ces pays important moins que le fait de passer à l'action et de redonner l'espoir du changement.

Deux rencontres importantes vont marquer la fin de l'année 2009 : la conférence ministérielle de l'OMC à Genève, du 30 novembre au 2 décembre, et le sommet de Copenhague sur le climat, du 7 au 18 décembre. Pour les mouvements contestataires, elles sont l'occasion de revendiquer des ruptures concrètes et immédiates. L'arrêt du libre-échange et la sortie de l'OMC doivent absolument en faire partie.

iLire par exemple « Pascal Lamy: l'ouverture des échanges est aussi une réponse à la crise alimentaire », 14 avril 2008, http://www.mediapart.fr

iiLire Jacques Nikonoff, « Contre le libre-échange, la Charte de La Havane », http://www.m-pep.org/spip.php?article16

L'écologie républicaine, pour tordre le cou au capitalisme « vert »

Par Aurélien Bernier, secrétaire national du Mouvement politique d'éducation populaire (M'PEP) et Corinne Morel Darleux, secrétaire nationale du Parti de Gauche en charge du combat écologique. - Nous le pressentions, mais les débats récents sur la taxe carbone le confirment : nous sommes confrontés à l'émergence dans la sphère politique d'une vision libérale de l'écologie dont nous aurions tort de sous-estimer la capacité de nuisance. Dans les mains de l'actuel gouvernement, la crise environnementale devient une nouvelle source de profits, habilement maquillée sous le terme de « capitalisme vert », et constitue un alibi supplémentaire pour mettre en oeuvre des mesures antisociales. Comme le rappelle Nicolas Sarkozy au congrès de Versailles, pour lui, la seule voie pour sortir de la crise est de « produire plus pour consommer plus » (sic). Dès lors, tous les moyens sont bons : des superbonus pour l'achat de voitures électriques, la relance du nucléaire et des agrocarburants, la promotion d'énergies « décarbonées » détenues par Areva, les autoroutes écologiques de Vinci, le marché du carbone et ses projets de « développement propre »... De vieilles recettes productivistes remises au goût du jour, une couche de finance, et le tour est joué. Rien qui ne vienne perturber le refrain « croissance-production-consommation » ravalant le citoyen au rang de consommateur. Pas la moindre mesure qui permettrait une redistribution des richesses, bien au contraire. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris ce qui se tramait lors du Grenelle, les choses s'éclaircissent : grâce à l'alibi écologique, le capitalisme se prépare une deuxième jeunesse.

Malheureusement, une partie de la gauche de l'échiquier politique reste aphone, empêtrée dans une approche purement environnementaliste de l'écologie. Ainsi, le discours porté par Europe Écologie durant la campagne des européennes multipliait les incohérences. En se plaçant au-delà du clivage gauche-droite, en acceptant l'ultra-libéral Traité de Lisbonne qui interdit toute politique progressiste, en laissant croire finalement qu'on peut faire l'économie d'une critique radicale du système, des Verts entrainés par Daniel Cohn Bendit ont facilité la récupération marchande et libérale de l'écologie.

Certains d'entre eux assument avec de moins en moins de complexes la défense d'une écologie d'accompagnement et d'une fiscalité « verte » qui pénalise pourtant les plus pauvres, la perspective d'alliances avec le centre-droit ou encore la collaboration avec de grandes multinationales transformées en pionniers de l'écologie par la voix de leurs chargés de communication. Pour eux, l'avenir, c'est le capitalisme plus les énergies renouvelables. C'est la croissance « verte » au Nord pour compenser les émissions de gaz à effet de serre d'une croissance « sale » délocalisée dans les pays à bas coûts de main d'œuvre, loin des regards des électeurs. C'est la culpabilisation individuelle et l'écologie antisociale pour tout projet politique. C'est, enfin, une majorité de militants écologistes sincèrement de gauche pris au piège de ce hold-up réussi grâce à l'appui des médias dominants.

Cette situation n'est pas le fruit du hasard, et sans doute l'écologie paie-t-elle au prix fort certaines erreurs historiques. Les mouvements écologistes en France se sont principalement construits dans l'après mai 68 sur la lutte anti-nucléaire et sur un rejet viscéral de l'État. Le géant public EDF était le diable, et les gouvernements successifs ses suppôts. De défauts réels, ils ont alors fait des fatalités. Des intellectuels, renonçant à changer la société pour, à la place, changer « la vie », ont conduit le mouvement à abandonner l'ambition de mettre la puissance publique au service de l'intérêt général, et à tout miser sur l'union des peuples, dans une vision idyllique et mondialiste. Ce faisant, l'écologie politique a pris deux risques.

Le premier fut de se replier sur les seules alternatives individuelles et les expérimentations en petits collectifs. Ces initiatives sont certes nécessaires, mais il est néanmoins évident que les AMAP, les SEL ou les « camps climat » ne suffiront pas à renverser les grandes multinationales et à changer radicalement la société. Les bulles locales permettent à une minorité d'échapper en partie au système, mais elles laissent intacte une mondialisation capitaliste qui peut très bien composer avec des alternatives marginales. Se contenter de miser sur les changements de comportements, c'est aussi cautionner une approche libérale qui voit dans la liberté individuelle la matrice d'une société harmonieuse. C'est oublier que l'émancipation individuelle et collective nécessite un cadre, un projet de société qui permette à tous de vivre bien, soi-même et avec les autres.

La seconde impasse dans laquelle s'est enfermé une partie du mouvement écologiste est le mondialisme, qui consiste à conditionner toute transformation de la société à des changements mondiaux. Rien de politique ne pourrait se faire à une échelle autre que supranationale. Toute perspective de sortie du capitalisme est alors suspendue à une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la création d'une Organisation mondiale de l'environnement, à un accord de l'ensemble des États de la planète ou à une convergence universelle des luttes sociales. Autant de projets respectables, mais qui, compte-tenu du contexte, ne peuvent aboutir que dans un futur lointain, dans des délais incompatibles avec les urgences sociales et environnementales .

Bien sûr, les changements de comportements individuels, les expérimentations collectives et les utopies qui montrent la société vers laquelle nous voulons tendre sont importants. Ils favorisent des prises de conscience, tracent des pistes, ouvrent de nouveaux horizons et il ne s'agit pas de les décrier. Mais ils deviennent contre-productifs lorsqu'ils servent à nier l'importance d'autres leviers. Or, nous avons plus que jamais besoin d'inverser le rapport de forces, de proposer des ruptures immédiates et de briser ce fatalisme qui produit l'abstention et le recul du politique. Ces maux sont précisément les effets recherchés par les pouvoirs économiques, la disparition de la chose publique, la res publica, étant une des meilleures garanties de maintien du système.

Dans ce contexte, diaboliser l'État et lui refuser toute légitimité au prétexte de ses erreurs passées, c'est oublier un peu vite qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun autre espace où puisse s'exercer la souveraineté populaire. Par quels canaux pourrait bien émerger une démocratie supranationale? Par l'Union européenne, qui s'est organisée pour mener ses politiques libérales à l'abri du regard des peuples ? Par l'Organisation des nations unies, qui permet dès 1997 qu'un marché des droits à polluer soit créé dans le dos des citoyens, sans le moindre débat public? Par l'OMC, cette construction qui vise à soumettre les États aux volontés des grandes puissances financières et qui s'emploie à éliminer toute réglementation environnementale ou sociale qui « entraverait le commerce » ? Non, à l'évidence.

En revanche, un peuple souverain est encore en mesure d'élire un gouvernement de gauche radicale qui puisse engager la rupture avec le capitalisme et la logique productiviste. Pour contrer le capitalisme « vert » et ses alliés objectifs, nous devons promouvoir une écologie profondément républicaine, et donc sociale, qui s'appuie sur la souveraineté populaire. Ceci suppose de réhabiliter l'État, non pas comme horizon indépassable, mais comme espace de réappropriation de la démocratie. Il ne s'agit évidemment pas de revenir à un centralisme étatique autoritaire, ni de tout miser uniquement sur lui, mais de remettre la puissance publique au service de l'intérêt général en menant une profonde réforme institutionnelle et en créant les conditions d'une nouvelle implication populaire.

Donner à la souveraineté populaire toute sa force, c'est d'abord faire preuve de courage politique en s'attaquant à la racine des problèmes, en osant dire clairement les choses, dans une démarche d'écologie « radicale ». La vérité est qu'on ne sortira pas de l'impasse écologique sans sortir du capitalisme et du productivisme, qui provoquent la hausse des inégalités et l'exploitation sociale, qui pillent les ressources des pays du Sud, qui ne reconnaissent que la loi du profit maximum, qui, en somme, exploitent d'un même mouvement les individus et les écosystèmes dans une version marchande de la double peine. Comment croire que le capitalisme, dont la survie suppose de consommer toujours plus, d'évaluer l'intérêt de chaque activité en termes de profits au mépris des conséquences sociales et environnementales, pourrait soudain changer de nature sous l'effet du dérèglement climatique ? Comment les groupes de production d'énergie ouverts à des actionnaires privés, qui exigent des dividendes toujours plus importants, pourraient-ils inciter leurs clients à la sobriété, c'est à dire à acheter et consommer moins ?

Au contraire, l'écologie républicaine et sociale suppose de remettre au premier plan l'intérêt général et la notion de bien commun. Elle nous oblige à réfléchir sur le long terme, ce temps qu'ignorent les intérêts capitalistes. Dès lors, l'échelon de l'État reste indispensable pour planifier la rupture, organiser le débat public, construire un cadre de société émancipateur et garantir l'égalité d'accès aux droits fondamentaux pour tous, sur tout le territoire. Ceci doit s'accompagner d'un vaste mouvement de réappropriation sociale, par l'implication des citoyens et des usagers, comme le proposent les travaux d'Elinor Ostrom sur la gestion des biens publics, récemment couronnés par le Prix Nobel d'économie.

Au lieu de puiser ses arguments dans une morale dogmatique, de culpabiliser les citoyens jusqu'à l'insupportable alors que les grandes entreprises sont simplement invitées à s'auto-responsabiliser, l'écologie républicaine doit se fonder également sur le droit. Autant la loi peut-être injuste lorsqu'elle permet l'instauration d'un bouclier fiscal pour préserver les grandes fortunes, autant elle peut être source de liberté et d'émancipation dans le cadre d'une politique véritablement de gauche. Établissons des lois contraignantes pour les grands groupes. Créons un grand pôle public de l'énergie. Développons l'éolien ou le solaire, mais sans les confier à Vivendi, Total ou Areva, qui transforment tout ce qu'ils touchent en dividendes, y compris les technologies « vertes ». Planifions une reconversion ambitieuse de la production, avec un triple objectif : réduire l'empreinte écologique, imposer la démocratie au sein de l'entreprise et permettre le plein emploi afin de renverser le rapport de forces entre capital et travail.

Les moyens existent bel et bien. Ainsi, à l'échelle nationale, la commande publique et les aides publiques aux entreprises pèsent 300 milliards d'euros chaque année. Intégrer des critères sociaux et environnementaux drastiques impulserait une transformation profonde des méthodes de production. La mise en place de taxes sur le capital et d'un Revenu maximal autorisé (RMA) contribueraient non seulement à plus de justice sociale, mais pourraient servir à financer la rénovation et l'isolation thermique des bâtiments, la redensification urbaine, la réouverture de commerces de proximité, la relocalisation et les circuits courts, l'accès aux transports collectifs... jusqu'à la réintégration totale dans la sphère publique de la production d'énergie, des services postaux ou des activités ferroviaires.

Au niveau international, commençons par faire payer les coûts des externalités aux firmes qui délocalisent, en appliquant des taxes aux frontières basées sur des critères environnementaux et sociaux. Quel meilleur moyen de négociation pouvons-nous imaginer pour tirer vers le haut les normes dans les pays émergents que de réguler et taxer les importations ? Quel meilleur moyen de relocaliser l'économie pour décider collectivement des choix de production et des conditions dans lesquelles elle doit se faire ? Refuser cette possibilité au nom d'un mondialisme romantique nous condamnerait à l'impuissance politique, et, in fine, à accepter la dictature du libre-échange et de son corollaire, le productivisme. Loin de nous isoler, de telles mesures peuvent au contraire être le point de départ d'une autre ère de négociations basées sur des échanges justes, sur la souveraineté alimentaire et industrielle des peuples. Pour y parvenir, elles doivent s'accompagner d'initiatives marquantes en matière de solidarité internationale : l'annulation inconditionnelle de la dette des pays du Sud, le remboursement de la dette écologique sous forme de projets socialement responsables et « propres », l'augmentation de l'aide publique au développement et la création d'un statut de réfugié climatique pour les populations victimes des catastrophes naturelles. Il s'agit bien d'impulser un nouvel internationalisme, fondamentalement républicain, qui ne verse pas dans un mondialisme abstrait mais devienne une véritable alternative au capitalisme néolibéral.

Il resterait bien sûr un sérieux problème dans tout ce raisonnement si nous ne posions pas la question des institutions. En effet, nous savons tous qu'aucune de ces initiatives ne franchira paisiblement les fourches caudines de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale du commerce. Les marges de manœuvre sont étroites. Pour rompre avec les logiques ultra-libérales de l'OMC, la question du droit de retrait prévu pour les accords internationaux doit être posée. En ce qui concerne l'Union européenne, rappelons que l'unanimité des État membres est nécessaire en matière de fiscalité, et qu'il existera toujours un pays sur les vingt-sept pour s'opposer à une fiscalité écologique ou à des mesures de taxation aux frontières. Souvenons-nous aussi que le Parlement ne dispose d'aucune compétence en matière de commerce international ou d'accords internationaux, et que la Commission conserve l'exclusivité de l'initiative législative. Dans ces conditions, la gauche ne peut faire l'économie d'une véritable réflexion sur la désobéissance européenne. Dans un esprit parfaitement légaliste qui ne remet pas en cause la force contraignante de la loi nationale, il s'agit de construire un droit juste, élaboré dans un cadre démocratique par un peuple souverain, en assumant le fait qu'il puisse s'opposer aux directives, règlements et traités communautaires.

Revendiquer l'écologie républicaine, c'est avoir une vision sociale de l'écologie. C'est finalement défendre l'intérêt général, l'égalité, les solidarités, les biens communs... et leur donner un débouché politique concret et immédiat. C'est construire les bases d'un nouveau modèle d'émancipation combinant démocratie, justice sociale et impératif écologique en refusant la culpabilisation et le dogmatisme. Ce n'est rien d'autre que la volonté d'appliquer les valeurs de la Gauche dans le monde d'aujourd'hui, pour redonner l'espoir du changement.

Article paru dans Sarkophage n°15

Interview au rassemblement "Reclaim the fields", par Benoit Kubiak

"Partir sac au dos pendant un an, avec l'objectif de traverser deux continents, sans discontinuité, est d'abord une aventure. Parcourir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sans recourir à l'avion, c'est avoir la chance d'aller à la rencontre des gens, de découvrir une multitude de cultures et de modes de vie. En parcourant l'Europe et l'Asie à la rencontre de celles et ceux qui agissent pour s'adapter au changement climatique, je souhaite témoigner des méthodes et actions possibles pour lutter contre le changement climatique, et les faire connaître en France." Voici le projet de Benoît Kubiak, dont vous trouverez le site "Avenir climat" ici. Benoît m'a interviewé lors du rassemblement "Reclaim the fields", à Minerve, le 3 octobre 2009. Pour écouter l'enregistrement, cliquez ici : http://avenirclimat.info/index.php?post/Sortir-du-capitalisme-pour-sauver-le-climat

"Reclaim the fields" est un groupe de jeunes paysans et paysannes, de sans-terre et de paysan-ne- s en devenir, ainsi que des personnes qui veulent retrouver le contrôle de la production alimentaire.

Consultez leur site ici : http://reclaimthefields.org/fr

Commentaires

1. lapinbleu2 le 08-01-2010 à 09:57:02 (site)

hello !! excellente initiative.. tous mes voeux pour cette nouvelle année 2010.. bonne journée..

Commentaires

1. norodon le 24-04-2010 à 16:13:55

sarkosy et son ministre ont fait un recul sur cette question parceque au depart ils pensaient que c'est les arabes et les musulmans qui seraient toucher .Or la question quand elle est etendu aux juifs de france gene beaucoup plus qu'elle n'aurait gener les musulmans.En effet a qu'elle momment de l'histoire de france l'identité francaise a t elle permit a ses citoyens d'origines juives d'aller tuer des arabes et des musulmans palestiniens et revenir en france pour mener un autre combat avec le crif contre l'islam et les arabes???? C'est çà qui a fait reculer le nabot et son ministre et ce n'est pas les critique de gauche caviar qui bouffe a la meme sauce que l'UMP. Moi, j'aurais souhaité que le debat continu. on aurait connu les vrais perdants dans cette histoire de france.